1. Nature | 人工智能扩展了用于基因组编辑的 CRISPR 相关蛋白库

2. Nature | 肺部“沉睡”的癌细胞可能会被 COVID 和流感唤醒

3. Nat. Commun. | 超声成像预测甲状腺癌侧淋巴结转移的可解释多模态深度学习

4. Med. Image Anal. | 基于潜在扩散的个体化3D脑MRI时空疾病进展建模解耦控制的真实全景牙齿X光生成

5. Nat. Commun. | 基于机器学习的个性化可穿戴机器人控制改善受损手臂功能

医工简报音频内容已在喜马拉雅、小宇宙等平台上线,欢迎订阅收听~

行业动态

Nature | 人工智能扩展了用于基因组编辑的 CRISPR 相关蛋白库

尽管临床取得了新兴成功,但当前的基因组编辑器仍存在脱靶效应,并可能引发免疫系统的不良反应,从而限制其更广泛的治疗应用。Ruffolo等人在《Nature》上撰文介绍了OpenCRISPR-1,这是第一个成功编辑人类 DNA 的 AI 生成的 CRISPR-Cas 蛋白。这项工作展示了机器学习如何被用来设计功能性生物系统,这些系统超越了自然界中发现的系统。

临床综合

Nature | 肺部“沉睡”的癌细胞可能会被 COVID 和流感唤醒

一些乳腺癌幸存者肺部隐藏着肿瘤细胞,这些细胞可以保持休眠状态数十年,直到有一天引发复发。现在,在小鼠身上的实验表明,这些细胞可以通过 COVID-19 或流感等常见呼吸道疾病“从沉睡中醒来”。研究结果发表在7月30日的《Nature》上,来自数千人的数据显示,感染冠状病毒 SARS-CoV-2 与癌症相关死亡增加近两倍有关,这可能有助于解释为什么癌症死亡率在 COVID-19 大流行期间早期增加。结果“确实非常引人注目”,奥罗拉科罗拉大学医学院的癌症生物学家、该研究的作者詹姆斯·德格雷戈里说。“呼吸道病毒感染不仅唤醒了细胞,”他说:它们还导致细胞增殖或繁殖,“数量巨大”。

医学人工智能

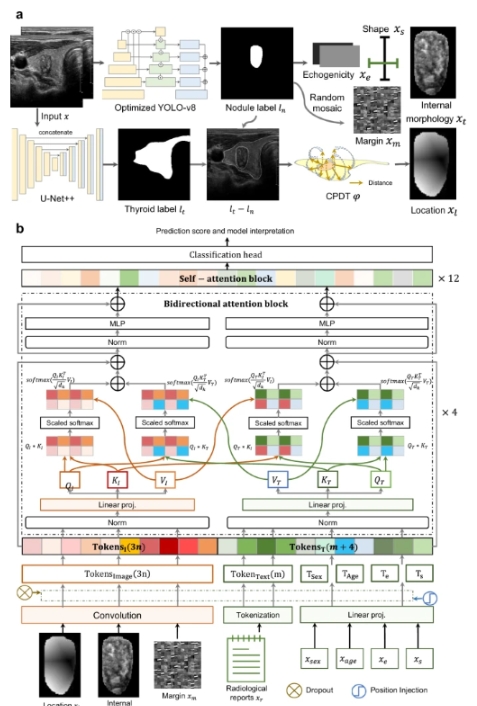

Nat. Commun. | 超声成像预测甲状腺癌侧淋巴结转移的可解释多模态深度学习

侧向淋巴结转移的术前预测对于指导手术策略和预后评估至关重要,但缺乏精确的预测方法。因此,该研发团队开发了侧向淋巴结转移网络(LLNM-Net),这是一个双向注意力深度学习模型,融合了来自七个中心的29,615名患者和9836名手术病例的多模态数据(术前超声图像、放射学报告、病理发现和人口统计数据)。将结节形态和位置与临床文本相结合,LLNM-Net在多中心测试中实现了0.944和84.7%准确率的曲线下区域(AUC),优于人类专家(64.3%准确率),并超过了以前的模型7.4%。显示甲状腺囊0.25 cm内的肿瘤具有>72%的转移风险,中上叶是高危区域。利用位置、形状、回声性、边缘、人口统计和临床医生输入,LLNM-Net进一步达到0.983的AUC,用于识别高危患者。因此,该模型很有希望成为术前筛查和风险分层的工具。

医学成像技术

Med. Image Anal. | 基于潜在扩散的个体化3D脑MRI时空疾病进展建模解耦控制的真实全景牙齿X光生成

针对神经退行性疾病进展预测中的个体化不足、时空不一致及3D MRI计算瓶颈,8月2日,意大利卡塔尼亚大学团队提出BrLP模型,创新融合潜在扩散架构与临床元数据。该模型通过四维设计突破现有局限:(1) 采用潜在扩散模型将128×146×122三维脑MRI压缩至16×20×16隐空间,降低90%显存消耗;(2) 集成模块嵌入患者年龄、性别及认知状态等元数据;(3) 设计辅助模型融合海马/杏仁核等AD相关区域的疾病先验知识;(4) 提出隐空间平均稳定(LAS)算法,通过m次采样平均优化时空连续性,同步生成体素级不确定性图谱。实验在ADNI/OASIS/AIBL等11,730例MRI训练集及NACC外部2,257例验证集上显示:相比4D-DaniNet等方法,BrLP在SSIM和海马体积MAE指标显著提升,成功应用于临床试验"快速进展者"筛选,使II类错误风险降低。

可穿戴技术

Nat. Commun. | 基于机器学习的个性化可穿戴机器人控制改善受损手臂功能

便携式可穿戴机器人为帮助有上肢残疾的人提供了希望。然而,个体之间的运动可变性以及支持性和透明度之间的权衡使现实世界任务期间的机器人控制复杂化。该研究通过首先开发个性化的机器学习意图检测模型来解码来自惯性测量单元(IMU)和压缩传感器的用户运动意图来应对这些挑战。其次,利用基于物理的滞后模型来增强控制透明度,并使其适应现实世界任务中的实际使用。第三,将这两个模型组合并集成到一个实时控制器中,以根据用户的意图和运动学状态来调制辅助水平。第四,在多日评估中评估了文章提出的控制策略在改善手臂功能方面的有效性。对于5名中风后患者和4名佩戴软肩机器人的肌萎缩侧索硬化症患者,证明了与基线控制器相比,控制器从肩部角度的最小变化(上抬3.4°/下压1.7°)中识别肩部运动的准确率为94.2%,并将放下手臂的力降低了31.9%,肩部活动范围提升17.5°,肘部与腕部分别增加10.6°和7.6°活动度;同时减少躯干代偿动作达25.4%,手部运动轨迹效率最高提升53.8%。该研究为个性化康复机器人技术提供了重要实践依据。